枸杞の

枸杞を育てよう

苗木の植付について

春~秋の植付(一般的な地植え)

- 植え場所の土に赤玉土、腐葉土、少量の元肥(堆肥、または鶏糞など)を混ぜて40cmほど深く耕します。根が伸びる先の排水性、保水性を確保します。

- 苗の根をしっかりと埋めこみ、潅水します。

- 移植(植付)すると葉は一旦枯れますが、充分に定着した後に新芽が出てきます。猛暑期の植付は1週間程度日傘などで日陰を作ってあげてください。

冬季または寒冷地での植付

氷点下になる冬季、または積雪や凍土となる地域では土が掘れないので、春までプランター等に仮植えして室内に置き、春になったら地植えします。

プランター植えの場合

プランター栽培の場合、樹高はせいぜい60cm程度まで、実の収穫量も少ないですが、置き場所を移せる管理のしやすさがあります。

- 鉢底に赤玉土(10%)を敷き、上に{黒ボク土(30%)+赤玉土(30%)+腐葉土(30%)}をよく混ぜた土を入れます。または下段で紹介の培養土レシピをご参考ください。市販の園芸用の培養土をそのまま使用するのも楽です。

- 一般的な60cmプランターに2~3本が目安です。苗の根をしっかり埋め込み、潅水、陽当たり、風通しの良い場所に置きます。

植付後のお手入れについて

施肥

基本、無肥料でも育ちます。

冬季に堆肥(または油粕)を少々、夏季に野菜用肥料を追肥するとベターです。有機栽培では鶏糞を使用します。

枝の剪定

支柱を立て主幹を太く育てるようにします。

4~6月には脇枝が旺盛に伸びますが、これは切り取ります。7月以降に伸びる脇枝は切らずに花を咲かせると、ここに実が付きます。

収穫について

葉の収穫

枸杞茶用には柔らかい葉が向きます。初春の葉が綺麗なうちに採るか、病害虫が落ち着いた後、一度葉をむしって再度出てくる新葉を摘みます。

実の収穫

晩秋(10~11月)に赤い実が付き、これを収穫します。

枸杞の生実の味は「薄味のトマト」と表現され、独特の苦味を持ちます。実が熟すのを待つと甘味が増し食べやすいです。

生のまま、または乾燥させて食します。収穫そのままに冷凍保存し、水洗いして食べると、長い期間生の実を楽しめます。

生育が悪い時の対処法

樹が大きくならない

- 【原因】

- 根張り、陽当たりが悪い

- 【対策】

- 植え場所、用土を見直して植え直しします。

枸杞は地中深く根を伸ばすので、深め(40cm)に耕して用土づくり、混ぜ込みを行います。

特に保水・排水性が生育に影響するので、これが悪い場合は赤玉土を多めに入れます。

葉の見た目が悪い

- 【原因】

- うどんこ病、虫食い、土壌ウィルス

- 【対策】

- 枸杞の葉は天然の土壌生息菌により表面にぽつぽつが出やすいですが、生育上全く問題ありません。そのまま放置でも良いですし、茶葉用には葉をむしると新しい綺麗な葉が出てきます。

その他病害虫で春~初夏に葉が枯れ落ちることはありますが、強健なので枯れることはありません。

むやみに薬剤を使わず、おおらかな目で見守りましょう。

培養土を自作してみよう

市販の培養土を使用するのが簡単便利ではありますが、それらはおよそ化学肥料が含まれています。

- 表は素材と配合比率、500mlの手桶20杯で10Lの用土を作成する場合の想定杯数です。

- 最終的に育てる場所(地植え、プランター、鉢)の用土を作る場合、更に完熟堆肥を加えます。

- 短期間のポット育苗の用土を作る場合は堆肥は加えず、ごく少量の石灰、または草木灰を加えます。

- 培養土の配合比率は必ずしも正解は無く、お客様ごとご栽培環境に合わせてアレンジしてみてください。

下記は有機栽培、自然栽培など化学肥料を使用せず植物を育てる場合の培養土の自作レシピです。

| 素材 | 比率 | 手桶杯数 |

|---|---|---|

| 赤玉土(小粒) | 3 | 7 |

| ピートモス | 3 | 7 |

| バーミキュライト | 2 | 4 |

| パーライト | 0.5 | 0.5 |

| 黒土 | 1.5 | 1.5 |

| 計 | 10 | 10 |

根張りを良くする土づくり

ポイント

植物は葉や茎など地上部の大きさとほぼ同じくらい地下に根を張っているものです。

この地下の「根張り」を良くすることではじめて、地上部が元気に茂ることができます。

Q:根張りをよくする土づくりとは?

- 物理的に団粒(土の粒)を整える

- カリウム分の含有量を増やす

基本はこの2つです。

土づくりに役立つ自然素材

草木灰やもみ殻くん炭(籾殻燻炭)を土にすき込むことで、土に有機物とカリウム分の両方をバランス良く与えることができます。

草やもみ殻に燃え残る有機物は地中の微生物を増やし、土の粒「団粒」の状態を良いものへと変えてくれます。いわゆる、ふかふかで肥えた土です。

また、植物の欲する3大栄養素(チッソ、リン酸、カリウム)の3つ目、カリウム分は主に根に効く栄養素で、根張りを助けるとともに、株元のカビなど土壌病害の予防にも役立ってくれます。これは燃えた灰が含んでいるものです。

有機栽培、自然栽培など化学肥料を使用せず植物や野菜を育てる場合には、特に「草木灰」「もみ殻くん炭」の活用が簡単、便利です。

草木灰の作り方

お庭や畑で出る、除草した草。育てた野菜や草花の残渣。これらを活かして簡単に土づくりができます。

ただ、火を使う仕事なので、安全確保はあくまで自己責任でお願い致します。

作成の前に

- 天気予報をよく見て、風のない日を選びます。

- 万一火の付いた草が風で飛んでも延焼しないよう、周囲に可燃物が無いことを確認します。周囲の片付け、事前の散水など万全にご準備ください。

作業手順

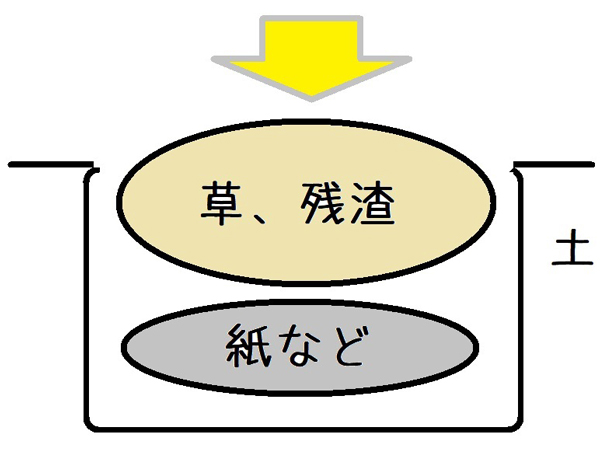

- 畑やお庭に深さ30cm程度の穴を掘ります。

- 着火用の紙などを底に。その上に雑草や野菜の残渣をのせ、着火します。

- 草は一度にたくさん載せず、燃え進みをみて上から追加投入します。

- ゆっくりじっくり燃やし、出来た灰が草木灰です。

- 使い方は下段のもみ殻くん炭と同じく、植物を育てる場所の土にすき込みます。

もみ殻くん炭の作り方

もみ殻くん炭は農家自作のものが田舎の道の駅に置いてあったり、少々お値段はしますがホームセンターや通販でも買うことができます。

米農家からもみ殻を入手できる。くん炭を作成する場所(畑、広いお庭)がある。という方はご自身で作成することもできます。

安価に、片手間に、大量に、この素晴らしい素材を使うことができるのは大きな魅力です。

火を使う仕事なので、安全確保はあくまで自己責任でお願い致します。

作成の前に

- くん炭作成はもみ殻2袋投入で12~20時間かかりますので、作成から翌日までの天気予報に注意します。強風、降雨予報があるタイミングは避けます。

- 万一火の付いたもみ殻が飛散した場合でも延焼しないよう、周囲に可燃物が無いことを確認します。周囲の片付け、事前の散水など万全にご準備ください。

作業手順

- ブロックなどで囲いを作り、風でもみ殻が飛散しないようにする。ドラム缶を切って作る方も多いです。

- スムーズに作業が進むよう、全ての素材を近くに準備しておきます。

用意するもの(くん炭器、新聞紙、ダンボール、木の枝)

枝はくん炭器の煙突の穴から投入できるよう、切って大きさを整えておきます。 - 新聞紙を丸め、ダンボールを割いて積んで小さい山を作り、着火。くん炭器を被せる。

- 煙突の穴から素早く木の枝を投入する(やけどに十分注意)

- くん炭器を包むように、上からドサーっともみ殻をかぶせる。正面から見て三角形の山になる感じです。

- 火の具合をみながらそのまま放置。翌日には完成しています。余裕がある方は火が燃えている間、もみ殻を混ぜてあげてください。火の通りが均等な良いくん炭ができます。

- 畑に溝を掘り、出来たくん炭をバケツ等で運び、投入、埋め戻し。後日管理機などで耕耘してあげると、くん炭を広く土に混ぜ込み、なじませることができます。